중일전쟁 이후 빠르게 부일·친일의 길로

일제의 종교정책과 신사참배 강요에 대한 한국교회의 대응은 양면적이었다. 앞서 지적한 바처럼 일제의 요구에 강하게 저항하며 기독교 학교의 폐쇄를 감수하며 투쟁하기도 했으나, 다른 한편 일제의 요구에 순응하고 부일 혹은 친일의 길을 가기도 했다. 1937년 중일전쟁 이후 점차 변질의 기색을 보이다가 장로교 총회의 신사참배 가결 이후 교회의 훼절(毁折)은 심화되었다. 이것은 기독교계의 상황만은 아니었다.

민족운동사에 있어서도 1935년 이후 마지막 10년이 가장 어두운 시기였다.

1937년 중·일전쟁 발발 한 달이 지난 8월1일 장로교 일각에서는 시국설교 및 기도회를 개최하고 내선일체를 재인식하며 일본의 전승을 위해 기도할 것을 결의했다. 일제는 “장로파가 이러한 행동으로 나와서 사상적 대 전향을 보인 것은 일찍이 보지 못한 상황이다”라며 즉각적인 환영을 표했다. 그해 10월 12일자 기독신보는 ‘기독교의 국가봉사’라는 사설을 통해 “총후만전(銃後萬全)을 도모하여 황운(皇運)을 부익(扶翼)하라”라며 부일을 자처하였다. 1938년 2월 선천에서 개최된 평북노회는 신사참배 강요에 굴복, 신사참배를 가결한 첫 노회가 되었다. 평양에서는 친일목사들이 주동하여 ‘평양기독교친목회’를 조직했는데, 이들이 제공한 정보와 건의에 따라 신사참배를 제안, 동의, 제청케 했다. 이 때 황해노회 장홍진(張弘鎭) 목사는 발언권을 얻어 성경을 인용하면서 신사참배는 마땅히 해야 한다며 장시간 논변, 그 저의를 의심케 했다. 신사참배가 가결된 뒤 신사참배의 즉시 실행을 긴급 동의한 것도 이 친목회원의 수작이었다.

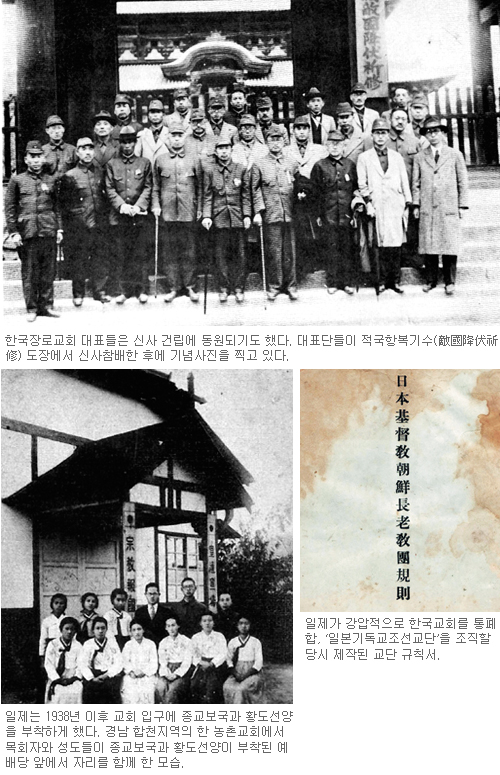

장로교총회의 신사참배 가결이전인 1938년 4월25일에는 서대문경찰서 2층에서 김종우 유형기 등이 일본측 인물(幸坂義之)과 회합하여 신사참배와 총후보국(銃後報國) 주간행사에 적극 참여할 것을 결의했다. 5월8일에는 당시 부민관 대강당에 모여 부일 어용조직인 ‘경성기독교연합회’를 조직하였다. 이들은 종교보국(宗敎報國)을 서약하고 그해 7월7일에는 이를 확대하여 ‘조선기독교연합회’를 결성하였다. 김우현 김종우 신흥우 양주삼 오긍선 유억겸 정춘수 차재명 함태영 등이 가담하였다. 1938년 6월29일 장로회 총회 임원회는 평양신학교에서 모여 지나사변(支那事變) 1주년을 기념, ‘전선(全鮮) 3300여 교회가 사변 1주년 기념일인 7월7일에 국민총동원운동을 강화하기로’ 결의했다. 총회장 이문주(李文主)이름으로 전국 장로교회에 통지문을 발송했는데 1938년 7월1일 발간된 기독교보 호외에 보도되었다. 내용은 7월7일 각 교회는 새벽기도회(淸晟祈禱會)를 열고 황실 어존영(御尊榮)과 황군(皇軍)의 무운장구(武運長久)를 위하여 기도하고, 기도회 시작 전에 천장절(天長節) 봉축식(奉祝式) 때와 같은 국가적 의식을 행하라는 요구였다. 이처럼 신도적(神道的) 황도(皇道) 기독교 운동이 신사참배 가결 이전부터 진행되고 있었던 것이다. 그래서 전국적으로 교회당 입구에까지 종교보국, 혹은 황도선양(皇道宣揚)이라는 간판을 걸게 하고, 교회 예배에 앞서 동방요배를 요구했다.

신사참배가 가결된 후인 1938년 12월12일에는 양주삼(감리교,) 김길창 홍택기(장로교), 이명직(성결교) 등 5명이 조선기독교(全鮮基督敎) 대표로 일본 이세신궁(伊勢神宮)을 순례, 참배했다. 1939년 이후의 훼절은 더욱 심각했다. 1939년 9월 총회에서 국민정신총동원 조선예수교장로회연맹을 결성하고 일제의 국책수행에 협력하기로 결의했다. 이를 효과적으로 수행하기 위해 총회중앙상치위원회를 조직하고 정인과(鄭仁果) 목사를 총 간사로 임명했다. 주요 실천방책이 신사참배, 궁성요배, 황국신민서사 제창 등을 규정하는 것 외에도 한국교회의 민족주의적 색채를 배제하고 ‘순정’ 일본적 기독교를 지향한다는 것이었다.

감리교는 1940년 9월24일 일본감리교회와 합동을 결의하고 10월2일에는 혁신조항을 발표했다. 신동아 건설과 내선일체 원리를 철저히 인식시키고, 황도선양에 노력하고, 신도들로 하여금 지원병에도 다수 응모하게 한다는 내용을 포함하고 있었다. 1941년 3월에는 종전의 3부 연회를 강제해산하고, 그해 10월 일본감리교단 교칙에 준하는 교단 규칙을 만들어 ‘조선기독교감리교단’을 조직하였다. 일년 후 발표한 선언에서 ‘일체의 유대사상과 그 유전을 배제한다’ 하여 구약을 거부하고, 신국은 신에 의한 평안이 각자의 심중에 임재 하는 것이라고 심리적으로 해석했다.

교회의 변질은 다른 교단도 동일했다. 안식교는 1943년 12월 28일, 성결교는 1941년 12월 29일, 침례교회는 1944년 5월 10일 해산되었다. 교회는 국방헌금을 하고 무기 제조를 위해 교회종을 헌납했다. 성경과 찬송가 일부가 금지되거나 개작되기도 했고, 교회가 강제 병합되기도 했다. 또 교파간의 합동이 추진되어 1942년 1월부터 ‘교파합동추진위원회’가 구성되었다. 1943년 1월12일 새문안교회에서 장로교(19명), 감리교(9), 성결교(4), 일본기독교조선교구회(4), 구세군(4) 등 5개 교파 대표들이 모여 ‘조선기독교합동 준비위원회’를 개최했다. 한때 감리교측은 장로교 경기노회와 연합하여 구약을 폐기하는 ‘혁신교단’을 조직하기도 했다. 교파합동이 난관에 부딪치자 각 교파는 개별적으로 일본 기독교에 편입되었다. 1943년 5월에는 장로교가 ‘일본 기독교조선장로교단’으로, 8월에는 감리교가 ‘일본기독교조선감리교단’으로 예속되었다. 그러다가 1945년 7월19일에는 한국의 모든 교파를 망라하여 ‘일본기독교 조선교단’으로 통폐합됐다. 이들이 업무를 시작했을 때가 8월1일로 해방되기 15일 전이었다. 한국 교회는 일제에 완전히 예속된 것이다.

<고신대 교수·역사신학>